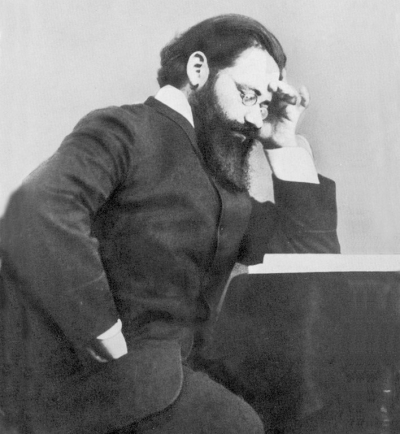

Семён Афанасьевич Венгеров (1855—1920) – известнейший историк отечественной литературы, библиограф, литературный критик и редактор. Он вошёл в историю отечественной историко-литературной науки как яркий представитель культурно-исторической школы, воспитавший целую плеяду выдающихся библиографов и филологов XX века. Его судьба неотъемлемо была связана с книгами, которые он любил всей душой.

Семён Афанасьевич Венгеров родился 17 апреля (5 апреля по старому стилю) 1855 года в городе Лубны Полтавской губернии. Отец – директор минского банка Афанасий Леонтьевич Венгеров, мать – писательница Паулина Юльевна Венгерова. Семья, в которой родился С. Венгеров, была более чем образцовой. За финансовое благополучие отвечал отец, за духовное развитие – мама и тётя, которые обе были связаны с литературным миром. Мама в свободное от домашних забот время писала мемуары своей бабушки, тётя работала в переводческой сфере. Естественно, что мальчик получил хорошее домашнее образование и в 1868 г. поступил в 5-ую петербургскую гимназию.

После окончания гимназии, по настоянию родителей, С. Венгеров отучился два года в Медико-хирургической академии (1872-74 гг.), но затем по собственной воле закончил юридический факультет Петербургского университета. По окончании университета в 1879 г. Семён Афанасьевич некоторое время работал присяжным поверенным. В 1880 г. экстерном сдал экзамены на историко-филологическом факультете Юрьевского (Тартуского) университета и с 1897 г. начал читать лекции по истории русской литературы в Петербургском университете в должности приват-доцента.

Свою литературную и научную деятельность Семён Афанасьевич начал ещё в студенческие годы. Первым его крупным исследованием стала книга «Русская литература в её современных представителях. Критико-биографические этюды. И. С. Тургенев» (1875). В 1891-1897 гг. Венгеров выступил как редактор отдела литературы «Энциклопедического словаря» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, где поместил более 100 своих статей. Критико-библиографическая деятельность Венгерова вызвала высокую оценку современников, которые называли его символом и знаменем русской библиографической науки.

В 1899 г. после Первой Всероссийской студенческой забастовки, С. А. Венгеров был уволен из университета как «политически неблагонадёжный». Решение было принято на основе данных, переданных в Министерство народного просвещения Департаментом полиции. По этому поводу члены радикальной «Кассы взаимопомощи» 8 февраля 1900 г. в университетскую годовщину, поднесли С.А. Венгерову адрес, в котором выразили сочувствие «служителю свободной науки, ненавистной правительству».

Только в октябре 1906 г. С.А. Венгеров получил возможность снова преподавать в Санкт-Петербургском университете. Однако непосредственно к чтению лекций он приступил только в осенью 1908 г. Служба С.А. Венгерова в Санкт-Петербургском (с 1914 г. – Петроградском) университете продлилась до его смерти.

Своей важнейшей задачей Венгеров считал написание биографий русских писателей. Его основные работы были посвящены истории русской литературы. Им были также составлены ценные библиографические труды, до сих пор сохраняющие своё практическое значение, в том числе «Критико-библиографический словарь русских писателей и учёных от начала русской образованности до наших дней» и «Источники словаря русских писателей». Словарь содержит статьи и документальные справки более чем о 2000 писателей, а также несколько сотен автобиографических сообщений. В этом крупнейшем библиографическом труде С. А. Венгеров подробно осветил деятельность не только крупных литераторов и учёных, но и малых представители русской литературы и науки; дал списки их произведений и библиографию о них. Для словаря им было написано более 600 статей.

Словарь выходил отдельными выпусками с 1889 по 1904 год. В первых семи единственным автором являлся сам С. А. Венгеров, с восьмого выпуска к работе над словарём были привлечены другие учёные и писатели.

Издание не было закончено, но, несмотря на незавершённость всех четырёх вариантов «Критико-биографического словаря», опубликованные материалы не теряют своей научной ценности и по сей день.

Важное место в творчестве С. А. Венгерова занимали и текстологические труды. В 1901 г. он выпустил сборники «Русская поэзия», в которых представлены стихотворные тексты с биографическими статьями, комментариями и отрывками из критических и научных статей об авторах. С 1901 года Венгеров возглавил подготовку серии «Библиотека великих писателей» издательства Брокгауза и Ефрона. В ней были выпущены собрания сочинений Пушкина, Шекспира, Байрона, Мольера, с подробными комментариями.

Работал в изданиях «Неделя», «Русский мир», «Русская мысль», «Вестник Европы». Помимо этого, Семён Афанасьевич возглавил издание «Русская литература XX в. (1890-1910)» — первый крупный свод критических, исследовательских и биобиблиографических материалов о литературе этого периода. Под его руководством было осуществлено издание первого полного собрания сочинений В. Г. Белинского, снабжённого обширными историко-литературными примечаниями и отдельными этюдами редактора. По инициативе Венгерова в 1906 г. при Петербургском университете для студентов-филологов возник Пушкинский семинарий, среди участников которого были С. М. Бонди, Ю. Н. Тынянов, Н. В. Измайлов, В. М. Жирмунский, Б. М. Эйхенбаум. Семинарием было начато составление словаря поэтического языка Пушкина, а также опубликован ряд работ о поэте в сборнике «Пушкинист» в 1914-1918 гг.

«Когда в положенный час в конце коридора появлялся на коротеньких ножках плотный и приземистый С. А. Венгеров с огромным, переваливающим его набок портфелем, мы торопливо бросали курить и толпились у входа в аудиторию рядом с фундаментальной библиотекой. В длиннополом чёрном сюртуке, с прямыми ниспадающими волосами, с чёрной, как оперение ворона, бородой, которая буйно росла у него чуть ли не из ноздрей, Семён Афанасьевич был похож на круглого майского жука, который вот-вот раскинет свои жёсткие глянцевитые надкрылья. Он и действительно раскидывал их, то есть фалды своего старомодного одеяния, утверждаясь на кафедре, над которой слабо поблёскивала золотом букв мраморная доска: „Здесь Н. В. Гоголь в 1834 году читал курс лекций по истории Средних веков студентам Санкт-Петербургского университета“. С. А. Венгеров неторопливо раскладывал вокруг себя книги, записки, конспекты, справки – всё содержание своего огромного портфеля – и совершенно исчезал за их пирамидами. Только чёрные пытливые глаза да утиный нос выглядывали оттуда. Начиналось то, чего мы с нетерпением ждали целую неделю, – „пушкинский семинар“. <...> Мы платили ему глубочайшим уважением, не лишённым, правда, некоторой иронии („многоуважаемый шкаф“ – называли его некоторые из нас), и любили в нём удивительную терпимость ко всем нашим крайностям.» (Вс. Рождественский. Страницы жизни).

Человек общительный и живой, С. А. Венгеров постоянно находился в центре литературной и общественной жизни России, мгновенно откликался на любое значительное событие, пользовался большой популярностью среди русской интеллигенции, был желанным гостем в литературных салонах Петербурга. Он состоял членом многочисленных обществ, принимал активное участие в деятельности Литературного фонда: в разное время избирался его секретарём, членом ревизионной комиссии. В 1916–1919 гг. он являлся председателем Литературного фонда. К нему постоянно обращались за советом и помощью. Нередко он вносил свои средства в различные благотворительные мероприятия.

В 1909 г. Семён Афанасьевич был удостоен степени доктора русского языка и словесности Харьковского университета, а в 1910 г. избран профессором истории русской литературы Высших женских (Бестужевских) курсов и Психоневрологического института.

Мечтой С. А. Венгерова была организация государственного библиографического учреждения. Он стремился к осуществлению полной регистрации и каталогизации книг. Задача для времени, в котором посчастливилось жить этому удивительному человеку, была сложнейшая. Он делал свою работу с нуля, не имея зачастую сколько-нибудь архивированной информации в одном каталоге. Приходилось по крупицам собирать библиографические сведения об авторах по всей России. К тем писателям, которые являлись современниками С. Венгерову, он лично обращался с просьбой написать свою автобиографию с целью увековечить её в своих сборниках. Так, стараниями С. Венгерова, в истории русской литературы остались сведения о писателях, не имеющих иных биографий кроме тех, которые они сами же составили для словарей старательного библиографа.

В мае 1917 года Венгеров стал директором созданной по его инициативе Российской книжной платы и оставался на этом посту до конца своих дней.

Одним из главных участков библиографической деятельности Книжной палаты было издание «Книжной летописи», регистрирующей вновь выходящие книги. В тяжёлые 1917-1920-е гг. «Книжная летопись», с большими перебоями, но выходила. Ещё одним важным разделом работы Книжной палаты явилось устройство книжных выставок. В них Венгеров видел средство, пробуждающее интерес к знаниям и любовь к книге. Как только было получено подходящее здание для палаты, была организована первая выставка, посвящённая столетию со дня рождения И. С. Тургенева.

Масштабность работ С. А. Венгерова потрясает воображение. Его ценнейшие труды - «Основные черты истории новейшей русской литературы», «Героический характер русской литературы», «Источники словаря русских писателей». Семён Афанасьевич создал серию монографий о К. С. Аксакове, В. Г. Белинском, А. Ф. Писемском, И. А. Гончарове, Н. В. Гоголе.

Выдающимся библиографическим трудом С. А. Венгерова стали три тома «Русские книги» (1896-1898). Ещё одно важное издание – «Критико-биографический словарь русских писателей и учёных» (шесть томов, 1889-1904), где он подробно осветил деятельность писателей и учёных, дал списки произведений, а также литературы о них, причём были учтены не только выдающиеся, но и менее значимые представители русской литературы и науки. Словарь содержит статьи и документальные справки о более чем 2000 писателей и несколько сотен автобиографических сообщений.

«– Я помню только три дня, когда я чувствовал себя свободным, – вспоминал Семён Афанасьевич. Эти три дня, проведённые на курорте на берегу Средиземного моря, так и остались единственными днями его отдыха. Остальные дни были полны напряжённого труда. Многим, имевшим прикосновение к литературе, знаком был полутёмный кабинет в большом доме на Загородном проспекте. По стенам – от пола до потолка – книги. Книги на полках, книги на длинном столе посреди комнаты, книги на этажерках. В глубине, у окна – письменный стол, заваленный бумагами, корректурами и раскрытыми для работы книгами, опять книгами. В кожаном кресле перед столом – крупная фигура человека, без которого немыслимо было представить себе этот кабинет, эту квартиру в большом доме на Загородном проспекте. Книгам уже нет места в кабинете, даже квартира мала, нужна другая квартира – в верхнем этаже. Это не простое коллекционерство. Каждая книга, каждый корешок с номерным значком – знак труда, шаг на трудовом пути учёного и писателя. „Русская поэзия XVIII века“, книги о Тургеневе, Гоголе, Аксакове и других писателях XIX века, издания Белинского, Пушкина, Шекспира, Шиллера, Мольера, Байрона, библиотека „Светоч“, „Критико-биографический словарь“, „Русская литература XX века“, многочисленные статьи и рецензии в журналах, газетах, энциклопедических словарях, и прочее, и прочее – от одной работы к другой, неустанно – и только три дня отдыха, о которых осталось воспоминание на всю жизнь» (М. Слонимский. Воспоминания).

Да, Венгерову не удалось завершить ни одного из своих задуманных монументальных трудов: какие-то оказались невыполнимыми, закончить другие помешала судьба. И всё же культурное наследство, оставленное им, поистине колоссально. Огромное значение имели его «Архив и Картотека», которые включают 2 000 000 карточек, свыше 3 500 автобиографий, свыше 30 000 писем русских литераторов, около 35 000 номеров иконографической коллекции (портреты и иллюстрации к сочинениям писателей), свыше 2 000 автографов и рукописей. Но помимо этого «фактического наследства», как сказал М. Азадовский в своей речи памяти Венгерова, произнесённой на открытии Дальневосточного Библиологического общества, «он оставил ещё и иное: высокий пример исключительной любви к родной литературе и какой-то нечеловеческой энергии. Ведь, страшно подумать, но всё это колоссальное собрание создано энергией и волей (можно прибавить, что и средствами) одного человека, около которого группировались по временам отдельные небольшие кружки молодёжи. <...> Таким деятелем является Семён Афанасьевич Венгеров, — и слова о непрерывном служении, о жизни, как неустанном горении, о жизни-подвиге — в применении к нему ни на один миг не прозвучат какой-либо неискренней натянутостью или фальшью».

Умер Семён Афанасьевич Венгеров в Петрограде (ныне г. Санкт-Петербург) 14 сентября 1920 года. Похоронен он был на Литераторских мостках Волковского кладбища в Петрограде.

Использованные материалы:

https://dzen.ru/a/YBk7VIQUw0DG3HEq

https://www.prlib.ru/history/619173

http://www.hrono.ru/biograf/bio_we/vengerov.php

https://commemorations.spbu.ru/people/vengerov-semen-afanasevic

https://dzen.ru/a/aAClx07O7zxtDBmm

Понедельник, 21 Апреля 2025 14:33

Семён Афанасьевич Венгеров. Главный «книжный шкаф» Российской империи

Опубликовано в

Выдающиеся имена в библиотечной профессии

Галерея изображений

View the embedded image gallery online at:

http://83.234.97.152/kollegam/vydayushchiesya-imena/item/4395-semjon-afanasevich-vengerov-glavnyj-knizhnyj-shkaf-rossijskoj-imperii#sigProGalleriafff293769f

http://83.234.97.152/kollegam/vydayushchiesya-imena/item/4395-semjon-afanasevich-vengerov-glavnyj-knizhnyj-shkaf-rossijskoj-imperii#sigProGalleriafff293769f

×

Оцените работу библиотеки, это важно для нас

Опрос займёт всего минуту, выберите библиотеку:

×

Меню

Книги Месяца

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

Новые записи

Облако тегов

Ресурсы

Часы работы

Последняя среда каждого месяца - санитарный день

- Вторник - Пятница: с 10:00 до 18:00

- (Обед: 13:00 - 14:00)

- Суббота: с 10:00 до 17:00

- (без обеда)

- Воскресенье, Понедельник : выходной

Контакты

Адрес : 676850 Амурская область, г.Белогорск, ул.Малиновского, 18

- Email : bibliobelogorsk@yandex.ru

- Телефон : 8 (41641) 2-72-00

- 8 (924) 447-27-51

Версия для слабовидящих

Версия для слабовидящих